Beau paysage! Honte à tous ces touristes

|

TourismExpress vous propose un article d’opinion singulier, particulièrement bien écrit, publié en janvier dernier par l’auteur anglais Henry Wusmayer, qui jette un regard éclairé sur l’histoire du tourisme, son état actuel et un exercice d’anticipation sur son avenir. Vous pouvez lire ICI la version originale en anglais. Si le tourisme, comme moi, vous passionne, vous ne serez pas insensibles à cette vision. Bonne lecture. – Jean-Michel Perron |

Comment et pourquoi le phénomène du tourisme mondialisé est-il devenu si problématique? Et vers quoi nous dirigeons-nous ensuite?

Comment et pourquoi le phénomène du tourisme mondialisé est-il devenu si problématique? Et vers quoi nous dirigeons-nous ensuite?

Par Henry Wusmayer, janvier 2024

– UN –

L'annonce a été publiée dans le Journal Officiel de la République française au printemps de 1886. Pour marquer l'Exposition Universelle de 1889 à venir, les bourgeois de Paris organisaient un concours pour concevoir une pièce maîtresse colossale, quelque chose d'audacieux et d'attrayant pour occuper l'extrémité fluviale du Champ-de-Mars.

Dans la banlieue nord-ouest de Levallois-Perret, l'annonce a attiré l'attention d'un ingénieur entrepreneur avec un goût pour le grandiose. Maintenant dans la cinquantaine, il avait déjà sécurisé sa place dans l'histoire. Il avait supervisé des projets majeurs du Portugal au Pérou et conçu la sous-structure métallique de la Statue de la Liberté. Mais Gustave Eiffel n'était pas du genre à refuser l'opportunité de créer ce qu'il comprenait instantanément comme pouvant être "l'édifice le plus haut jamais érigé par l'homme".

Quelques années auparavant, deux des ingénieurs d'Eiffel, Maurice Koechlin et Émile Nouguier, avaient rédigé les plans pour une tour effilée en fer forgé construite à partir de poutrelles en treillis. D'abord sceptique quant au design, il a maintenant convaincu comme étant le projet parfait. Lorsqu'il l'a soumis au concours, le jury, examinant plus d'une centaine de propositions, était également d'accord (une guillotine de 1000 pieds, conçue en commémoration du centenaire de la Révolution française, a été écartée comme étant un peu déplacée).

L'équipe de construction a commencé les travaux par les fondations en janvier 1887. Au cours des deux années suivantes, des équipes de riveteurs en sueur ont travaillé à assembler les 18 038 pièces, chacune préfabriquée au centième de pouce près, dans l'usine d'Eiffel de l'autre côté de la ville. En visitant le site, le journaliste Émile Goudeau a décrit avoir été «assourdi par le vacarme du métal hurlant sous le marteau».

«Peu pouvaient nier que la Tour Eiffel était un miracle de

l'ingénierie, mais pour certains, sa présence monumentale

posait une question: à quoi servait-elle vraiment?»

Alors que la gigantesque structure s'élevait à côté de la Seine, les réactions du public étaient partagées. Peu pouvaient nier qu'elle était un miracle de l'ingénierie, mais pour certains, sa présence monumentale soulevait une question: quel en était le but? La justification d'Eiffel — qu'elle pourrait servir de laboratoire pour diverses expériences scientifiques et météorologiques — semblait inadéquate à l'échelle de cette gabegie coûteuse, qui finirait par dominer la ligne d'horizon de Paris à 984 pieds de hauteur. Dans une lettre ouverte, une coalition d'écrivains et d'artistes, parmi lesquels Guy de Maupassant et Sully Prudhomme, protestait « contre l'érection au cœur même de notre capitale, de l'inutile et monstrueuse Tour Eiffel». Le poète Paul Verlaine la qualifiait de «squelette de beffroi».

Cependant, lors de son inauguration, la tour défia les cyniques. Dès que le dernier rivet chaud fut refroidi, l’élite parisienne se réunissa au sommet de la tour pour remettre à Eiffel la Légion d'honneur. Près de deux millions de visiteurs payaient le tarif de cinq francs pour l'escalader durant l'Exposition seule.

Par la suite, les gens continuaient d'affluer. Les Parisiens fréquentaient les quatre grands restaurants du premier étage. Des boutiques offraient des souvenirs, des rafraîchissements et des jumelles en location aux étages supérieurs. Initialement prévue pour durer 20 ans, la «Dame de Fer» était, au milieu du 20e siècle, devenue indélébile. Ses prétextes scientifiques oubliés, elle existait désormais simplement comme un objet à contempler et depuis lequel contempler. C'était un monument à une nouvelle raison d'être: le tourisme.

La question de l'utilité reculait parce que l'objet lui-même devenait sacré, une icône laïque transportée dans les foyers du monde entier sous forme de photos touristiques et d'un million de répliques moulées. «Coup d'œil, objet, symbole», écrivait le sémioticien Roland Barthes. «Tel est le circuit infini de fonctions qui lui permet d'être quelque chose d'autre et bien plus que la Tour Eiffel.» Elle demeure aujourd'hui le monument payant le plus visité au monde.

La question de ce qui motive tant de voyages pour voir la Tour Eiffel est plus nuancée qu'il n'y paraît au premier abord. Certes, personne ne devrait reprocher à un visiteur d'être émerveillé par son charisme architectural ou de convoiter les vues panoramiques de Paris depuis ses balcons. Mais quelque chose dans le fait d'être attiré tel un papillon vers un objet étranger parle d'un désir plus profond, plus métaphysique, de ce genre qui a propulsé le mouvement humain bien avant que le mot tourisme n'entre dans le lexique. Voici le voyageur en tant que pèlerin, qui se lance non seulement pour observer des choses belles et intéressantes, mais aussi pour entrevoir une signification, pour enrichir l’âme.

Qu'il est étrange aujourd’hui que plusieurs idées dominantes sur le voyage soient alors méprisantes. Bien que le tourisme soit souvent idéalisé, il est tout autant vilipendé et dénigré comme superficiel — ou pire, rapace. Parfois, il semble que le «regard du touriste» ne puisse pas s'empêcher de souiller tout ce qu'il fixe. Peut-être cela fait-il aussi écho à une incarnation plus ancienne: le voyageur en tant que colonisateur, un vecteur de destruction.

Depuis le début, le voyage récréatif a deux visages, jonglant avec cette dichotomie entre le profond et le profane, l'ennoblissement et la transgression. Mais c'est l'ombre sombre qui est maintenant ascendante au milieu d'un sentiment croissant que les inconvénients du tourisme commencent à l'emporter sur ses avantages.

«Le tourisme n'a jamais été aussi intégral à la société — mais

il n'a jamais non plus semblé aussi problématique.»

Non essentiel par définition, responsable de 8% des émissions mondiales de carbone, le tourisme est désormais lié à toutes sortes d'anxiétés concernant le comportement humain et les dommages que nous infligeons au monde qui nous entoure. Dans les lieux envahis ou transfomés par le tourisme, la résistance citoyenne grandit; taxes, interdictions et une fin sans fin d'antipathie locale constituent désormais autant une caractéristique gênante de la haute saison touristique que les coups de soleil et les gastro-entérites.

À l’été passé 2023, alors que les vacanciers affluaient de nouveau en Europe par dizaines de millions, des vagues de chaleur et des incendies de forêt interrompaient des périodes de repos sacrées avec une peur temporelle pressante. Deux affirmations contradictoires semblaient simultanément vraies : le tourisme n'a jamais été aussi intégral à la société — mais il n'a jamais non plus semblé aussi problématique.

«La dissonance cognitive des voyages estivaux dans un monde qui se réchauffe nous rattrape», concédait un article dans The New York Times. «Des gros titres tragiques et des statistiques incitent à examiner de près la nature du tourisme: qui en bénéficie et qui peut y participer.»

Moi-même voyageur invétéré, j'ai ressenti le besoin de comprendre comment nous en sommes arrivés là, mais aussi de sonder la question plus conséquente: Où diable allons-nous tous?

– DEUX –

Tout au long de l'histoire, la curiosité innée a toujours attiré les gens vers l'inconnu. Avant l'ère industrielle, la plupart des mouvements humains étaient contraints, que ce soit par la catastrophe, la pénurie ou l'esclavage. Cependant, lors des interludes dans les guerres des empires, voyager pouvait aussi signifier chercher du répit, un enrichissement spirituel et une stimulation intellectuelle — du moins pour les riches. Les chroniqueurs contemporains décrivent les riches Romains assouvissant leur curiositas par des incursions en Égypte. Avant d'être engloutie par l'éruption du Vésuve en 79, Herculanum était réputée pour ses palais de plaisance littoraux.

La genèse du «tourisme», tel que nous l'avons compris, peut être retracée à une série de phénomènes sociaux qui ont émergé au Royaume-Uni en tandem avec sa modernité précoce. Tout a commencé avec la pratique qui est devenue connue sous le nom de «Grand Tour». Pour les jeunes hommes aisés des 17e-19e siècles, voyager était un rite de passage — et une école de « finition ». En voyageant par voie terrestre, ordinairement vers l'Italie via la France, les aristos britanniques partaient inexpérimentés et revenaient mondains.

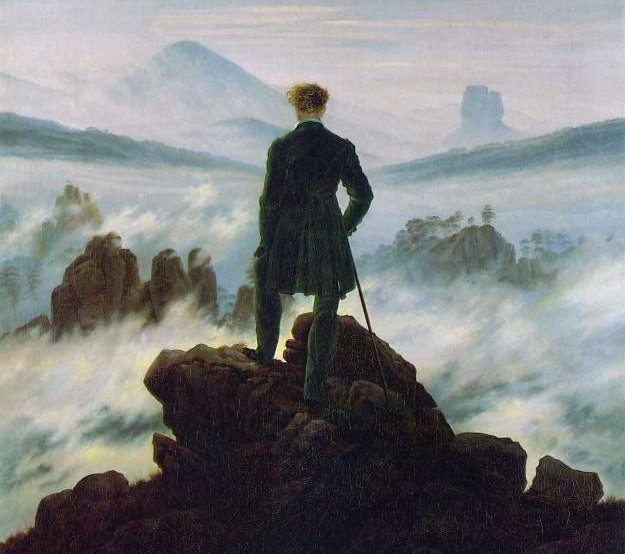

L'idéal contemporain du voyageur est souvent dit être incarné par le «Voyageur contemplant une mer de nuages». Dans le tableau, composé par Caspar David Friedrich en 1818, une figure élancée se tient sur un saillant devant une mer pastel de montagnes enveloppées de brume. Dans cette image, nous percevons les valeurs post-Lumières du voyage. Intrépide face à la terra incognita, le voyageur regarde vers l'horizon impénétrable. Cependant, il est également possible de discerner une dualité qui caractériserait les motivations du voyageur jusqu'à nos jours. La jambe en avant. La canne de marche désinvolte. Cette figure est à la fois intrépide et affectée, curieuse et égocentrique. Le point focal n'est pas le paysage, mais l'individu, héros de sa propre histoire.

Caspar David Friedrich, “Wanderer above the Sea of Fog,” 1818.

Caspar David Friedrich, “Wanderer above the Sea of Fog,” 1818.

Cette allusion au voyage comme source de vanité éclaire une autre de ses facettes persistantes: la préoccupation pour l'apparence. Dès le début, le tourisme était enchevêtré avec l'image — à la fois l'objet du regard du touriste et les formes par lesquelles ils choisissaient de projeter leur expérience aux autres.

À une époque, au 18e siècle, il est devenu à la mode parmi les voyageurs de porter sur eux un «Miroir de Claude», un petit miroir convexe assombri par une patine grise fumée. Tournant le dos à une vue donnée, le spectateur pouvait regarder la réflexion dans le miroir et voir les bords du paysage magiquement adoucis, sa texture voilée, le ciel approfondi pour refléter l'idéal pittoresque des paysages du peintre français Claude Lorrain, dont le dispositif porte le nom. Le miroir, selon Arnaud Maillet, «permettait aux touristes — ces visiteurs de passage rapide — de découvrir en un instant les effets lumineux produits par la nature, pour lesquels ils auraient autrement dû attendre».

À l'âge du Grand Tour, qui s'est ensuite répandu parmi les classes supérieures de l'Europe continentale et de l'Amérique, les participants commandaient souvent des peintures d'eux-mêmes. Les modèles étaient représentés dans des postures de contemplation intellectuelle ou en repos héroïque, imitant l'allure de vagabond de Friedrich contre des décors de parchemins déroulés et de ruines gréco-romaines. Mais si le voyage était extérieurement exprimé dans l'iconographie de l'éducation classique, sa vie intérieure était souvent celle du solipsisme et de l'indulgence des appétits illicites. Aux yeux des cyniques, il y avait toujours une raison suffisante d'interpréter le Grand Tour comme quelque chose de creux: une performance maniérée entreprise principalement à la recherche d'un cachet culturel. Lady Mary Wortley Montagu, observant les petites faiblesses des touristes depuis son point de vue parmi l'aristocratie d'outre-mer, écrivait avec acidité que leur principale poursuite était «d'acheter de nouveaux vêtements, dans lesquels ils brillent dans quelque café obscur, où ils sont sûrs de ne rencontrer qu'eux-mêmes. … Je les considère comme les plus grands nigauds de la nature.»

C'est donc dans un esprit de répudiation autant que d'émulation que les premiers architectes du voyage de masse établiraient leur étal. Au milieu du 19e siècle, en Angleterre, alors que des stations balnéaires comme Blackpool et Morecambe apparaissaient pour répondre à une nouvelle classe ouvrière industrielle, les ambitieux visaient plus loin. Les innovations dans le transport de masse, notamment le chemin de fer et le paquebot, ouvraient le continent à de nouvelles classes de voyageurs.

Beaucoup de ces touristes, ou «excursionnistes» dans le langage de l'époque, suivaient les contours établis par leurs prédécesseurs aisés. Les types de voyages organisés par des pionniers comme Thomas Cook recherchaient les sites classiques de l'antiquité et de la Renaissance, mais aussi des lieux sauvages comme les Alpes suisses et le littoral méditerranéen, des zones liminales qui attiraient ceux cherchant une échappatoire temporaire à une modernité déconcertante.

«Les gens voyaient devant leurs yeux la Grande-Bretagne pastorale être recouverte par l'urbanisation, par les cheminées, par un nouveau mode de vie», m'a dit Lucy Lethbridge, l'auteure de «Tourists» (2022). «Les écrivains du 19e siècle décrivent souvent les gens de l'époque se sentant comme les rouages et les roues d'une vaste machine. Mais il restait alors une mémoire collective de la vie préindustrielle, qui les poussait à chercher le monde sauvage, intouché. Cette mémoire est toujours avec nous en tourisme.»

«Je les considère comme les plus grands nigauds de la nature.»

— Lady Mary Wortley Montagu

Pour Cook, le militant de la tempérance devenu magnat du voyage, souvent crédité de l'invention du voyage organisé, amener le tourisme aux masses était un projet à la fois capitaliste et égalitaire. «La terre de Dieu, avec toute sa plénitude et sa beauté, est pour le peuple», écrivait-il, répondant aux moqueries élitistes qui poursuivaient si souvent ses groupes de touristes. Au fil des décennies suivantes, un consensus s'est formé sur le fait que les vacances devraient être un droit universel, une juste récompense pour une vie de labeur. Notre concept même de mouvement de masse prenait un nouvel élan volontaire, non motivé par la conquête ou la coercition, mais par la libre volonté et la quête de loisirs.

Dans les années 1930, des législateurs progressistes à travers le monde développé ont commencé à introduire des congés payés légaux. Le gouvernement socialiste de Léon Blum, en France, a autorisé deux semaines de vacances payées en 1936. La Grande-Bretagne a adopté la loi sur les vacances payées deux ans plus tard. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Amérique a engagé des milliards de dollars pour reconstruire la capacité économique d'une Europe ravagée, et les planificateurs du Plan Marshall ont investi dans la construction d'hôtels, la publicité pour les vacances et les tarifs aériens subventionnés. Mais tout vestige d'abstinence à la Thomas Cook — des vacances comme véhicule de sobriété et d'amélioration de soi — s'est rapidement évaporé. Désormais, le plaisir et l'indulgence sont passés au premier plan dans ce qui s'avérerait être un cycle éternel: après que la marée des bouleversements se retire, la vague d'hédonisme déferle.

Le nouvel esprit sybaritique du tourisme s'est exprimé dans le culte du soleil. En Floride du Sud et sur les rivieras méditerranéennes, une prolifération de nouveaux complexes sont devenus des lieux de « bacchanales », offrant la combinaison convoitée de soleil, de sable, de mer et de sexe. Le teint de peau préféré n'était plus porcelaine, connotant la délicatesse d'un privilège abrité, mais «le bronzage», un signal de vigueur et d'érotisme. De plus en plus, écrivait Simon Carter dans «Rise and Shine» (2007), la peau bronzée par le soleil est devenue une partie du «répertoire culturel» de la bourgeoisie, un moyen de se montrer «distincte de l'aristocratie 'débauchée' ou des classes ouvrières 'maladives' ».

À son tour, l'accent mis sur le plaisir et l'abandon signifiait des normes morales laxistes et des opportunités pour les personnes peu scrupuleuses. En 1946, l'ouverture du Flamingo sur une autoroute peu développée à Las Vegas a lancé l'ère du casino de luxe. Ses bailleurs de fonds? Un consortium de gangsters de la côte Est dirigé par Bugsy Siegel. Cela préfigurerait un modèle courant dans le développement des stations. Peu importe sa provenance, le capital était toujours le bienvenu à la frontière du tourisme, où les clients impatients et transitoires à la recherche de divertissement et de frivolités étaient prêts à fermer les yeux.

Au fil des décennies, le tourisme a continué de provoquer le mépris de commentateurs désabusés. D. H. Lawrence, écrivant à son amie Mary Cannon après un séjour malheureux en Lombardie, décrivait le voyage comme «une splendide leçon de désillusion». Vladimir Nabokov a canalysé un ennui similaire à travers le résumé par son personnage Humbert Humbert d'un road trip américain d'un an dans «Lolita»: «Nous avions été partout. Nous n'avions vraiment rien vu.» Evelyn Waugh a épinglé l'égocentrisme habituel du voyageur en six mots: «Le touriste, c'est l'autre type.»

Alors que l'accélération du voyage de masse commençait à modifier de manière irrévocable les paysages tant sociaux que géographiques, ces angoisses se sont redoublées. Dans "L'Image" (1962), sa critique de la montée de l'artificialité en Amérique, Daniel J. Boorstin dépeignait le tourisme comme une arène de plus en plus envahie par des "pseudo-événements", les illusions réductrices qui affligeaient désormais une société consumériste. Les hôtels s'homogénéisaient, devenant des "modèles de modernité américaine et d'antisepsie". L'attraction touristique construite à cet effet était "un produit artificiel à consommer justement là où la vraie chose est libre comme l'air". Ce qui restait, selon lui, n'était qu'un résidu sans âme de la réalité: «Le touriste américain au Japon cherche moins ce qui est vraiment japonais que ce qui est japonisé.»

Pour Boorstin, dont la thèse préfigurait le désespoir intellectuel des postmodernistes de fin de siècle, les innovations et les changements qui rendaient le voyage moins cher et plus largement disponible anesthésiaient simultanément les gens face au défi et aux aléas qui le rendaient précieux. Dans "Come Fly with Me", sorti en 1958, la voix veloutée de Frank Sinatra inaugurait l'ère du jet, dépeignant le processus accéléré du vol transcontinental comme un espace de rêve dans lequel les voyageurs pouvaient simplement "flotter jusqu'au Pérou" et "dépasser les oiseaux jusqu'à la baie d'Acapulco". Le déplacement sur de longues distances, autrefois l'œuvre de semaines et de mois par terre et par mer, était devenu stupéfiant par sa rapidité et sa facilité.

«Le touriste, c'est l'autre type.» — Evelyn Waugh

Le Vegas des gangsters allait bientôt évoluer vers l'apothéose de cette surréalité. Des méga-casinos thématiques autour de trésors historiques — des canaux vénitiens, des pyramides égyptiennes, bien sûr la tour Eiffel — apparaissaient comme tout au plus que des décors pour des salles de jeu hermétiques. En apportant le monde à leurs clients, les casinos le réduisaient à une caricature vulgaire.

Avec la chute du mur de Berlin en 1989 et l'inclinaison de l'Est vers le capitalisme de consommation, le monde entier s'est ouvert au tourisme. Le nombre de personnes prenant des vacances à l'étranger chaque année a continué de grimper rapidement — de 69 millions en 1960 à 286 millions en 1980 et presque 1,5 milliard en 2019.

Au milieu de tout cela, une inquiétude grandissante: le soupçon que tout ce va-et-vient dévorait la diversité même qu'il prétendait convoiter, un serpent se mangeant la queue. «Le tourisme international est comme le roi Midas à l'envers», écrivaient Louis Turner et John Ash dans "Les Hordes dorées" (1975), "un dispositif pour la destruction systématique de tout ce qui est beau dans le monde."

– TROIS –

Dans "Overbooked" (2013), la journaliste Elizabeth Becker a retracé la première véritable prise de conscience des conséquences économiques considérables du tourisme à la fondation du Conseil Mondial du Voyage et du Tourisme (WTTC), un forum d'affaires pour certains des plus grands acteurs de l'industrie, qui a tenu sa première réunion annuelle en 1991. Auparavant, il y avait une réticence à reconnaître l'importance de l'industrie, comme si voyager, avec ses connotations insouciantes et évasives inhérentes, était au-dessous d'une évaluation sérieuse.

Peu après son inauguration, le WTTC a commandité l'École Wharton de l'Université de Pennsylvanie pour développer un moyen de justifier la contribution économique du tourisme dans son ensemble. À l'aube du nouveau millénaire, les statisticiens avaient affiné une formule connue sous le nom de système de Comptes Satellites du Tourisme (TSA), qui pouvait consolider la valeur économique de diverses industries dépendantes du tourisme — hôtels, compagnies aériennes, agents, vendeurs et plus encore, tous opérant dans différentes devises et à travers les frontières — en un montant global en dollars. «Ses calculs étaient rien de moins qu'une révélation», écrivait Becker.

En 2019, comme le révélait le TSA, le tourisme représentait 10,4% du PIB mondial et 334 millions d'emplois dans le monde entier. Une combinaison d'individualisme, d'avancement technologique et d'un consensus éthique se renforçant autour de la quête du bonheur avait transformé le regard touristique en l'une des marchandises les plus précieuses de la Terre. Ce que beaucoup avaient tendance à rejeter comme un divertissement frivole était en fait classé parmi les plus grandes industries du monde.

Aujourd'hui, la formule apaisante que nous nous répétons pour contrer toute inquiétude concernant l'ampleur croissante du voyage reste inchangée. Au fond, toute justification d’un tourisme prédateur est fondée sur un idéal éthique selon lequel un patrimoine humain mondial devrait être ouvert à tous, exempt du marché privé. Comme l'a écrit l'anthropologue Dean MacCannell: «L'inclusivité et l'ouverture du pacte touristique moderne sont jumelées avec le projet moderne de démocratie.»

Pourquoi, alors, la figure moderne du touriste se trouve-t-elle éternellement diabolisée? «L'imagerie animale semble être leur lot inévitable», a écrit le critique culturel Jonathan Culler. «On dit qu'ils se déplacent en troupeaux, en meutes, en essaims ou en volées; ils sont aussi inconscients et dociles que des moutons, mais aussi agaçants qu'une plaie d'insectes.»

Dans "The Tourist Gaze" (1990), parmi les œuvres modernes les plus fondamentales sur la théorie sociale du tourisme, John Urry a expliqué comment l'idéal démocratique du tourisme était soumis à de multiples facteurs contraignants. Le principal était l'espace. La notion du paysage peut être infinie, mais le contexte de son appréciation, et souvent même la survie de l'environnement, est indissociable de sa géographie limitée (trois décennies plus tard, il est notable que beaucoup des lieux les plus synonymes de «surtourisme» sont définitivement circonscrits: Venise par ses canaux, Dubrovnik par ses murs médiévaux).

«Encore et encore, le tourisme sacralise les objets de son regard,

puis les profane avec des empreintes.»

Dans cette analyse, une grande partie du problème avec le voyage moderne est spatial et esthétique — une tragédie des apparences. Voici Angkor, construit par des générations de maîtres tailleurs de pierre comme un siège des dieux et des rois, la métropole divine d'un empire qui a dominé l'Asie du Sud-Est pendant 600 ans. Et voici, des siècles plus tard, un groupe de 50 touristes en casquettes de baseball assorties, murmurant à la demande d'un guide armé d'un haut-parleur, se bousculant pour prendre leurs photos identiques du coucher de soleil sur le fossé, alors que leur simple présence menace de précipiter l'enfoncement des temples dans la boue.

Voici le paradoxe contemporain inextricable du tourisme — que la démocratisation de nos richesses géographiques et culturelles précipite trop souvent leur ruine. Encore et encore, le tourisme sacralise les objets de son regard, puis les profane avec des empreintes.

La tendance contaminante d'une foule ne correspond pas nécessairement au poids des nombres, mais à la manière dont ces nombres se comportent. Les gens à l'étranger sont des gens en vacances, et l'anonymat d'être loin de chez soi invite à la désinhibition. Ce qui se passe à Vegas reste à Vegas, dit le dicton, et cela signifie inévitablement que les vacances provoquent souvent nos impulsions les plus gloutonnes, égoïstes et ignorantes. Les téléphones avec appareil photo ont transformé chaque touriste en un chroniqueur potentiel du profane, ce qui signifie que chaque instance de barbarie touristique est désormais capturée en vidéo. Ainsi, dans une vidéo d'un homme gravant ses initiales dans la maçonnerie vieille de près de 2000 ans du Colisée ou d'un selfie souriant d'une femme à Auschwitz, nous voyons toute la perfidie humaine distillée.

Les observations séculaires sur les tendances narcissiques du voyage — du tourisme comme moyen d'autoréalisation et marqueur de statut — n'ont été qu'amplifiées par les phénomènes numériques à mesure que plus de couches de médiation s'ajoutent à celles qui les précédaient. Chaque révolution conçue pour rendre le voyage plus accessible et pratique semble, avec le temps, exiger des coûts collatéraux lamentables. Les locations de style Airbnb vident les quartiers mêmes que leurs utilisateurs prétendent chérir. Google Maps, les traducteurs en ligne et les avis sur Internet diminuent l'interaction hôte-visiteur et annulent le processus de se perdre qui est une condition préalable non négociable à la découverte fortuite.

L'appétit pour l'auto-illusion présagé par le Miroir de Claude — pour manipuler l'objet du regard touristique jusqu'à ce qu'il souscrive aux désirs préconçus — est devenu universalisé. Les gens convergent vers des sites célèbres, prenant leur tour pour être photographiés au site cliché, tandis que hors champ, une file d'autres influenceurs en devenir attendent leur tour. Qu'est-ce que cela, sinon le voyage comme pure performance esthétique? Le poseur sait que la communion romantique avec la vue — la lumière de l'heure dorée, le ressac sifflant — était fatalement gâchée par la multitude impatiente en coulisses. Seul le suiveur sur Instagram, voyant l'image filtrée, est dupé.

«Le voyage nous transforme en la pire version de nous-mêmes tout en nous convaincant que nous sommes à notre meilleur», a écrit la philosophe Agnes Callard dans un essai intitulé "Un Plaidoyer Contre le Voyage" dans The New Yorker en juin dernier. Citant des antécédents misanthropiques allant de Emerson à Pessoa, Callard a dépeint le voyage comme un exercice de mimétisme et de surenchère banale. Quelles que soient les motivations professées par un voyageur, elle a argué, elles sont plus véridiquement engagées dans la poursuite la plus égocentrique imaginable: échapper (ou du moins reporter) la "certitude de l'annihilation". En nous éloignant de la routine de la vie quotidienne, le voyage déguise le fait inéluctable de la mortalité "dans un récit sur comment vous faites beaucoup de choses excitantes et édifiantes: vous vivez des expériences, vous vous connectez, vous êtes transformé, et vous avez les babioles et les photos pour le prouver."

Pendant ce temps, les environnements fermés décriés par Boorstin continuent de se multiplier. Ces dernières décennies, le secteur le plus en croissance du tourisme a été sans doute le plus médiatisé, la croisière, où les clients peuvent profiter de la cuisine italienne avec un coucher de soleil jamaïcain, puis aller faire du patin à glace le matin. C'est un pseudo-événement flottant qui ne fait qu'écho à Humbert Humbert « Vous avez été dans les Caraïbes. Vous n'avez été nulle part du tout. »

La croisière est un pseudo-événement flottant qui ne fait

qu'écho à Humbert Humbert: « Vous avez été dans les

Caraïbes. Vous n'avez été nulle part du tout.»

«Aucune des bêtises sur se retrouver soi-même», Becker a écrit à propos du terrain de jeu désertique en plein essor de Dubaï, «ou disparaître du monde troublé pour redécouvrir la beauté de Mère Nature ou la sagesse d'une culture exotique». Voici le voyage complètement détaché du "pacte touristique" des idéaux démocratiques et de la curiosité, caractérisé autant par l'exploitation du travail et les profits délocalisés que par l'incuriosité des visiteurs sur l'endroit où ils se trouvent. Et les gens deviennent insensibles à la fausseté plus cela devient la norme. Selon Google Ngram, l'utilisation de l'expression "tourist trap" (piège à touristes), qui a évolué en parallèle avec l'explosion du tourisme entre les années 1960 et 2004, a depuis chuté d'environ un tiers.

Dans le monde réel, persiste le sentiment que chaque touriste dévalorise les objets sur lesquels il se pose. Plus la foule grossit, plus on accorde de valeur à l'éviter. Chaque avancée dans la démocratisation du voyage persuade certaines personnes, désireuses de faire valoir leur discernement, de rechercher des expériences encore plus ésotériques, "sur mesure" et dignes de se vanter. L'épave d'un désastre de voyage centenaire comme le Titanic devient dernièrement une autre distraction pour les multimillionnaires à rechercher, parfois avec des conséquences catastrophiques. Guerre, génocide, pauvreté, déclin industriel, retombées nucléaires: tous deviennent des objets valides pour le regard du touriste dans sa soif d'originalité et "d'authenticité".

Comme l'a écrit MacCannell: «Le tourisme, les loisirs et les voyages sont les secteurs de l'économie mondiale qui connaissent la croissance la plus rapide et sont les plus rentables en raison de leur adaptabilité facile aux schémas économiques néolibéraux qui cherchent à transformer chaque aspect de l'existence humaine en marchandise.»

Les contradictions s'accumulent. Le voyageur est un parangon de curiosité et de générosité d'esprit ; le touriste est un automate superficiel, un élément d'un troupeau sans esprit. Voyager est une expression de liberté démocratique et le sang vital économique pour des millions ; le tourisme est un instrument d'expropriation capitaliste, un moteur d'inégalité. L'acte de voyager ouvre le cœur et l'esprit aux vies des autres, mais il peut tout autant être considéré comme un exercice d'égoïsme, poursuivi pour l'accumulation de gratification personnelle et de capital culturel. Voyager était mieux quand il y avait moins de gens qui le faisaient, mais le dire à haute voix n'est rien d'autre que du snobisme.

Il est impossible de compter combien de communautés à travers le monde sont prises aux cornes de ces dilemmes. Les terribles incendies de forêt de l'été dernier sur l'île hawaïenne de Maui, pour prendre un exemple frappant, ont exposé le tourisme comme un pacte faustien dans lequel les appels locaux demandant aux touristes de rester à l'écart ont été rapidement suivis par des pétitions pour qu'ils reviennent.

Aujourd'hui, nous assistons à cette lutte sans fin entre le désir égoïste et le doute moral aboutir au sentiment murmuré, à la fois convoité et pervers, des touristes à une époque de collapse: Voyez-le maintenant avant qu'il ne disparaisse.

– QUATRE –

Un matin de début novembre, je suis entré par l'entrée ouest du ExCel Centre, un immense hangar dans l'est de Londres. Un groupe mexicain en tenue traditionnelle jouait dans l'atrium, sérénadant un croissant de spectateurs avec leurs téléphones sortis, en train de filmer. C'était le premier jour du World Travel Market, un salon annuel où les agents de voyages, les vendeurs et les marketeurs se rassemblent pour se saluer chaleureusement et conclure des affaires, et où, je l'espérais, on pourrait deviner quelques indications sur l'avenir du tourisme.

Cette année, le pays avec le stand le plus clinquant, et l'un des principaux sponsors de l'événement, était l'Arabie Saoudite. La section du royaume dans l'immense espace d'exposition était enveloppée d'écrans vidéo de 6 mètres de haut montrant des images de paysages désertiques et de la faune de la mer Rouge. Des fonctionnaires en thobes immaculés servaient du thé aromatique provenant de cruches dorées, aux passants.

Mon regard a été attiré vers une section surélevée de l'exposition. Un homme bronzé en tenue de plein air, tenant une paire de bâtons de ski, se tenait à côté d'une maquette architecturale d'une station de ski gigantesque à plusieurs niveaux surmontée d'un dôme blanc effilé. Il s'agissait du village de ski Trojena, actuellement en développement dans le coin montagneux du nord-ouest de l'Arabie Saoudite. Il fait partie de Neom, le projet gigantesque tant vanté qui est central dans l'ambition du pays d'attirer 70 millions de visiteurs internationaux par an d'ici 2030. Comme Vegas et Dubaï avant lui, une étendue de désert est devenue une page blanche pour une entreprise prométhéenne, la réalisation d'un fantasme criard. Une grande partie de la région, y compris le village de ski, devrait commencer à accueillir des visiteurs en 2026. Sur ce vaste toit blanc, un réseau de pistes fonctionnera toute l'année.

«Ça utilisera un mélange de neige réelle et artificielle, l'homme aux bâtons a expliqué. La plupart des stations de ski utilisent un peu de neige artificielle de nos jours», a-t-il ajouté, en haussant les épaules.

«Donc, vous êtes moniteur de ski?», ai-je demandé.

«Oh, non, je n'y suis jamais allé, a-t-il dit, gêné. Je fais juste partie du décor.»

À proximité, un grand écran présentait une autre composante du paradis construit à dessein de Neom. La vidéo alternait entre des côtes jungleuses, des ruines gréco-romaines et une rangée de Moai sur l'île de Pâques. «Îles... foyers de civilisations avancées», annonçait une légende. Puis l'écran s'estompa en noir, et un paysage éclata de l'image dans une matrice de lignes enflammées — «un nouveau monde se dévoile» — comme un continent naissant de la lave. De ce chaudron primordial jaillissait le contour de Sindalah, le développement insulaire de Neom, avec des logements futuristes entourant un parcours de golf de neuf trous. Passage à un superyacht glissant sur une mer calme. Un plongeur poursuivait une tortue, des feux d'artifice explosaient, un chef garnissait une assiette de haute cuisine avec une fleur violette. La légende disait: «Une île où vous pouvez être le héros de votre propre histoire», et j'imaginais Boorstin se retourner dans sa tombe.

«Le répit de l'un sera à jamais le fléau de l'autre.»

Quelques jours plus tôt, j'avais parlé à Ian Yeoman, un futurologue de l'université néerlandaise NHL Stenden qui a passé deux décennies à écrire et à enseigner sur les futurs du tourisme et la planification de scénarios pour les offices de tourisme nationaux. L'avenir du voyage, pense-t-il, sera probablement façonné par deux forces perpétuelles mais désormais accélérées: «la culture de la peur», une anxiété selon laquelle les lieux étrangers deviennent plus effrayants, moins attrayants, exacerbée par le ton invasif de la culture numérique, et «l'assaut sur le plaisir», l'idée que, dans une ère de panique croissante concernant la surconsommation, le voyage de loisir — inutile, ostentatoire — est destiné à devenir de plus en plus stigmatisé.

Yeoman prévoyait que ces forces sociales avaient la capacité de diriger le tourisme vers plusieurs chemins divergents. Le futur potentiel qui me hantait depuis que j'avais commencé à rechercher cette histoire, et qui semblait être incarné par le type de monoculture de luxe construite à dessein en gestation à Neom, représentait «le chemin vers l'exclusivité». Ce serait «un monde très volatile, où la richesse de la classe moyenne se serait fondamentalement érodée», m'a dit Yeoman. «Le tourisme continuerait dans des grappes de communautés fermées, mais ce serait essentiellement du tourisme pour les riches — du tourisme d'apartheid.»

Une prévision plus optimiste était incarnée dans ce que Yeoman appelait les «masses adaptatives», un avenir dans lequel le marché du tourisme répond en gros aux demandes croissantes des clients pour l'éthique. Peut-être que les forces naissantes de la décroissance et de la durabilité obligatoire qui prennent pied dans certaines destinations surtouristiques deviendront grand public. Yeoman était optimiste et catégorique que ce serait la trajectoire finale. Après tout, si la caractéristique définissante du tourisme est sa versatilité caméléon, sûrement le bon confluent de la demande des consommateurs et d'une politique avisée pourrait tordre le kaléidoscope jusqu'à ce qu'il se stabilise sur quelque chose de mieux.

J'ai expliqué mon intuition plus sombre que l'histoire du tourisme suggérait un élan croissant vers le vide de sens, dans lequel le côté peu curieux et auto-indulgent du voyage était laissé libre, mais alors le professeur a interrompu: «Pouvez-vous imaginer si nous arrêtions de partir en vacances?»

Yeoman est un fan avoué de science-fiction ; il a proposé un autre futur possible. À mesure que l'intelligence artificielle évolue, elle pourrait atteindre un point de «singularité technologique», où les expériences dans un métavers numérique sont sensoriellement indiscernables de la réalité. «Ce serait comme le Holodeck dans Star Trek», a-t-il dit.

Privées du regard des visiteurs, il y a un risque que nos trésors

naturels et culturels les plus précieux s'atrophient simplement.

Un tel scénario apporterait certains avantages évidents, a-t-il poursuivi. Toute la dégradation environnementale causée par le tourisme? Réinitialisée à zéro. Des conditions parfaites où et quand vous le souhaitez? À vous sur simple pression d'un bouton. «Allez à Amsterdam et couchez avec une prostituée dans le quartier rouge», a dit Yeoman, soulignant le tourisme sexuel comme l'un des symptômes les plus abjects de l'industrie. «Mais il n'y a pas de traite des êtres humains, pas de VIH. Il n'y a pas de questions de moralité.»

Cependant, entre-temps, les coûts seraient inacceptables. Ce que cette expérience de pensée servait à souligner, c'était dans quelle mesure le tourisme est devenu plus qu'une simple option économique parmi d'autres pour les lieux n'ayant guère d'autre chose à vendre. Souvent, c'est la seule option. Pour chaque terrain de jeu hermétiquement construit, il y a mille communautés plus anciennes et plus précieuses qui, ayant perdu le but économique qui aurait pu mener à leur établissement et croissance originaux, avaient misé sur les visiteurs étrangers. Privés du regard de ces visiteurs, il y avait un risque que de tels endroits — parmi eux, nos trésors naturels et culturels les plus précieux — s'atrophient simplement.

D'innombrables dilemmes émergeaient dans mon esprit. Sans touristes, il n'y aurait plus de véhicules de safari traversant la savane pour observer les animaux, c'est vrai. Mais le parc national existerait-il encore? Et qu'est-ce qui est pire: le touriste avec un objectif téléphoto ou le braconnier avec un fusil? Pour qu'un lieu compte, il devait être contemplé, insistait Yeoman. «Si vous voulez que les gens se soucient vraiment d'un endroit, ils doivent faire l'effort physique d'y aller», a-t-il dit. Quelqu'un se donnerait-il la peine de repeindre la Tour Eiffel, ou la laisserait-on rouiller?

Flânant parmi les stands du Centre ExCel, j'étais incapable de prédire où se dirigeait ce cirque. Je savais seulement qu'il continuerait, sous une forme ou une autre, tant que les gens auront leur libre arbitre et que les frontières resteront ouvertes — et qu'il sera toujours chargé de tensions, car le répit de l'un sera à jamais le fléau de l'autre.

Dans l'après-midi, je suis entré dans une des salles annexes, séparée de l'espace d'exposition principal par un rideau noir. Sur l'estrade, des dirigeants de compagnies de voyage et des penseurs de premier plan tenaient des discours sur le problème de la durabilité du tourisme. Encore et encore, des intervenants se sont succédé pour vanter des exemples de meilleures pratiques du monde entier, mais je ne pouvais m'empêcher de remarquer que toutes ces études de cas louables étaient de niche, avec des clients par dizaines et aucune de la force de terraformation des constructeurs de destinations saoudiens présents dans l'allée.

Un porte-parole de la Californie a exposé les enjeux. Personne dans l'État doré ne pouvait ignorer la durée de vie limitée du modèle touristique actuel, a-t-il expliqué. À chaque saison qui passe, les paysages magnifiques de la Californie, sans parler de son habitabilité même, étaient de plus en plus menacés par les incendies de forêt, la sécheresse, les inondations, la montée du niveau de la mer. «L'année prochaine, la Californie va interdire aux hôtels d'utiliser des bouteilles de produits de toilette en plastique», a-t-il dit.

Quelque part au fond de l'auditorium, quelqu'un a étouffé un rire.

Les plus commentés